发布时间:2025-08-29 浏览量:2949

#1

颈源性头痛与FM

筋膜手法与颈源性头痛

颈源性头痛(Cervicogenic Headache, CGH) 被认为是一种继发性头痛,与颈部疼痛和僵硬相关。它通常是单侧的,位于后脑勺和颈部,疼痛可向前放射,偶尔伴有同侧手臂不适。颈源性头痛也可能表现为双侧的头颈部疼痛,可由特定的颈部活动或持续性姿势诱发。在普通人群中,其患病率约为 0.4-2.5%,女性发病率是男性的 4 倍。

筋膜手法(Fascial Manipulation, FM) 是由 Luigi Stecco 提出的一种手法治疗技术,旨在治疗肌肉筋膜相关疾病,是世界三大筋膜流派之一。

筋膜手法治疗点通常远离疼痛位置,这些点被称为协调中心(CC),这些是关键筋膜区域,肌肉收缩产生的张力在此汇聚。这个概念强调了筋膜在本体感觉反馈、运动单元募集方面的重要作用,以及筋膜与收缩结构、神经系统、骨骼系统和循环系统的相互关系。

经过多年大量研究证实,筋膜手法对于如腰痛、慢性肩痛、髌腱末端病、慢性踝关节扭伤和腕管综合征等病症,在活动范围(ROM)改善方面有客观测量指标,在疼痛减轻和力量增强方面有主观报告。

#2

治疗与结果

筋膜手法与颈源性头痛

➤ 研究设计

48名患有颈源性头痛并伴随头晕的患者,被随机分配到研究组 (A)(n=24) 和对照组 (B)(n=24)。

在连续两周内,A 组患者接受筋膜手法 (FM) 治疗,每周一次,共两次;而 B 组患者进行低负荷颈肩胛耐力训练 ,每周三次,持续两周。

➤ 干预过程

筋膜手法组(A组)

筋膜手法评估包括初步问诊和肌肉骨骼事件的时序记录、标准化的功能性运动测试以及触诊以核查相关协调中心(CCs)的状况。

在确认需要处理的CCs位置后,治疗包括用肘部或指关节在每个小区域施加深层摩擦,平均每个区域3-4分钟。治疗五到十个点,以恢复不同平面内产生的张力平衡。在治疗3-5个CC点后,立即验证活动度(ROM)、疼痛水平和运动情况,并根据获得的结果调整治疗进程。患者接受筋膜手法治疗,每周一次,每次45分钟的单次治疗,共两次。

三角点、正方点、圆点——分别与人体运动的矢状面、额状面和水平面相关联。

B组 (对照组)

治疗方案包括针对颈肩胛区域的低负荷耐力训练,以锻炼其肌肉控制能力。

第一阶段为颅颈屈曲(CCF)练习,在仰卧位进行,主要针对对颈椎具有重要支撑功能的深层颈屈肌。首先教导患者进行缓慢且受控的CCF,保持肌肉收缩,并通过置于颈后的压力生物反馈装置(Stabilizer, Chattanooga Group Inc., Chattanooga, TN)提供的反馈进行渐进式分级训练,该装置监测因CCF运动导致的颈椎前凸变平程度。患者应达到能舒适地维持10秒收缩且无痛的最高压力增量(范围在22-30 mmHg)。每个治疗周期应完成10次重复,每次持续10秒,每次收缩之间休息10秒。

肩胛肌群,特别是前锯肌和下斜方肌,最初在俯卧位进行训练。要求患者保持肩胛内收和后缩的内收范围。这些肌肉的训练也融入到坐位进行的姿势矫正练习中。训练受试者坐位时保持自然的腰椎前凸,同时轻柔地内收和后缩肩胛骨,并缓慢屈曲颅颈段以收缩深层颈屈肌。所有练习均以10次重复、每次持续10秒、每次之间休息10秒的方式进行。该练习周期重复三次,每个周期之间休息三分钟。

第三个周期结束后应用颈部热敷10分钟以诱导放松。治疗频率为每周三次,连续两周。

➤ 评估指标

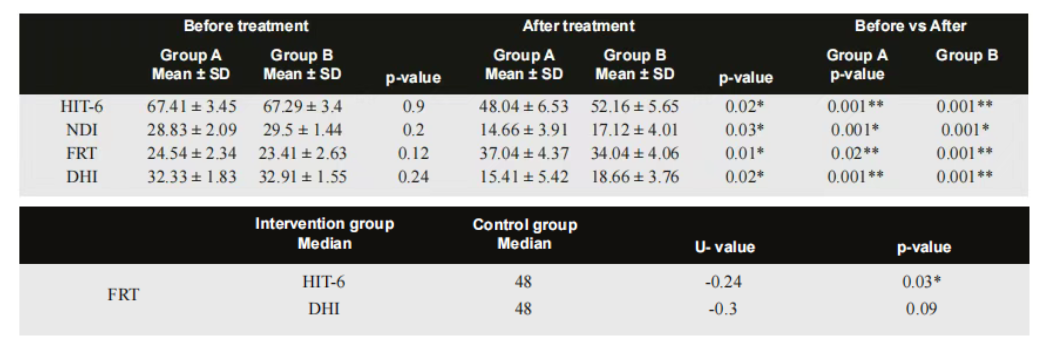

6项头痛影响测试 (The six items Headache Impact Test, HIT-6)、颈部残疾指数 (Neck Disability Index, NDI)、屈曲旋转试验 (Flexion rotation test, FRT) 和头晕障碍量表 (Dizziness Handicap Inventory, DHI)。

➤ 测试结果(下图)

各组内和组间在治疗后,筋膜手法组(A组)在 HIT-6、NDI、FRT 和 DHI 方面均显示出统计学上的显著改善(P < 0.05)。

治疗后 FRT 与 HIT-6 和 DHI 的相关性分析显示,分别为中度负相关 (negative moderate) (r= -0.3) 和弱负相关 (weak) (r = -0.24)。

#3

讨论与总结

筋膜手法与颈源性头痛

本次研究结果:

本次临床试验旨在确定筋膜手法(FM)对颈源性头痛(CGH)的效果及其对患者功能、上颈椎活动度(ROM)、颈痛强度、继发性功能障碍和相关头晕症状的影响。

结果显示,在治疗后干预后,所有测量变量在组内或组间均发生了显著变化,且研究组效果更优(p<0.05)。测量到的屈曲旋转测试(FRT)结果与头晕障碍量表(DHI)得分(r= -0.24)以及头痛影响测试(HIT)得分(r= -0.3)之间也存在负相关。

其他FM研究支持:

在其他常见肌肉骨骼功能障碍中应用 FM 筋膜手法的临床试验可以支持我们在 CGH 患者身上的结果。

● Day 等人将 FM 应用于患有慢性肩部疼痛的患者,报告称在三次治疗后疼痛减轻且运动功能恢复良好,并在三个月后的短期随访中得以维持。

● Branchini 等人和 Harper 等人研究了 FM 相对于物理治疗方案在治疗慢性腰痛患者中的有效性,揭示了疼痛严重程度和功能障碍程度的降低,以及功能性和感知健康结局指标的改善。

● 一项研究使用 FM 治疗青春期姿势性脊柱后凸,受试者报告的疼痛以及针对其圆肩、头前倾和骨盆前倾的静态姿势分析有统计学上的显著差异。

● Stecco 等人比较了使用 FM 与其他方式(电疗、按摩和激光)治疗慢性颈痛患者的效果。两个治疗组的颈椎活动度(ROM)和疼痛均有所改善,但 FM 组效果更佳。

FM筋膜手法:

筋膜手法(FM)的特异性,在于从整体分析疼痛或功能障碍背后的代偿机制,创造性地定位深筋膜和浅筋膜中的致密点位并治疗。筋膜手法对运动模式和肌肉功能的整体调节,可通过中枢敏化、神经可塑性和体感重组的神经机制影响生物张力完整性。

肌筋膜治疗有效性的生物力学解释可通过人体筋膜解剖学得到体现。Stecco 提出假设,认为深筋膜的功能类似于协同肌群与相邻关节之间敏感的传动带。由于这些肌肉扩张,对筋膜特定区域的精准操作可激活筋膜内嵌的受体。

这一观点可以解释本研究中所有接受治疗患者报告的眩晕症状改善(相对于接受筋膜手法(FM)治疗的患者)。由于枕下肌群拥有高密度的肌梭,向中枢神经系统发送丰富的本体感觉输入,并且由于颈部感受器与前庭系统之间存在连接,颈部疼痛患者的颈部机械感受器敏感性发生了改变。

Stecco 等人报告称,筋膜手法(FM)能够恢复筋膜组织的生理状态,从而改善本研究案例中的机械感受功能和眩晕症状。

细胞外基质的主要成分是透明质酸(HA),在所有过度使用综合征中,筋膜内部及表面的透明质酸总量可能增加,这导致透明质酸像非牛顿流体并变得更加粘稠。筋膜疏松结缔组织粘度的增加可能降低深筋膜胶原纤维层之间的滑动性,患者可能将其感知为僵硬感。粘度的增加也改变了筋膜游离神经末梢和机械感受器的动态响应,引起疼痛并伴随本体感觉和运动控制的改变。

筋膜手法(FM)利用了透明质酸的非牛顿特性,通过升高筋膜组织的温度,40°C的温度足以降低透明质酸的粘度并增加其滑动能力。

news room

06.27

06.27

05.30

06.27

04.25

02.28

03.14

05.09

03.07

03.07

03.07

03.07

02.21

01.16

02.14

01.22

01.22

01.22

01.10

08.26

07.07

08.26

08.26

07.16

02.21

07.26

08.08

08.08

08.23

07.02

08.02

07.12

07.12

07.12

07.05

05.10

04.19

04.19

04.12

04.08

04.02

03.22

03.22

02.22

03.15

02.23

03.22

03.08

02.22

02.04

02.01

01.05

01.12

01.05

01.05

12.29

12.08

12.08

12.08

11.30

11.30

11.17

10.31

10.31

10.19

10.17

10.12

10.08

09.27

09.01

09.01

09.01

08.18

08.18

08.18

08.11

07.21

07.21

07.21

07.13

07.07

06.30

06.20

06.16

06.09

06.09

05.25

05.19

05.26

05.19

05.12

04.26

04.28

04.26

04.14

04.06

03.31

03.31

03.24