发布时间:2025-07-18 浏览量:2854

#1

肌内效贴(KT)起源

美国赛乐-肌内效贴 Kinesiology Tape

肌内效贴扎技术(KT)的理念源于传统运动贴扎。传统运动贴扎采用厚实、粘性强且质地坚硬的材料,通过固定和稳定关节或肌肉来限制活动范围,能有效预防二次损伤、减轻水肿和疼痛,并使治疗部位完全固定。

加濑健三

(Kenzo Kase)博士

肌内效贴扎法由加濑健三(Kenzo Kase)博士于1973年至1979年间研发,旨在为肌肉骨骼结构提供支撑,同时避免过度固定及其副作用。

这种贴布具有弹性好、粘性佳、质地轻盈且透气性强的特点。其最初目的是控制水肿、支撑软组织、保护关节,以及缓解活动性炎症产生的热量;更深层次的目的是将临床手法治疗的效果从诊所延续到家庭护理和日常生活活动中。

1988年汉城奥运会上,日本运动员应用肌内效贴扎后,该方法受到全球关注,随后传入美国并迅速普及。 这其中就包含了一个享誉盛名的国际运动品牌——美国赛乐——THERA-BAND®。

#2

肌贴的基础研究

美国赛乐-肌内效贴 Kinesiology Tape

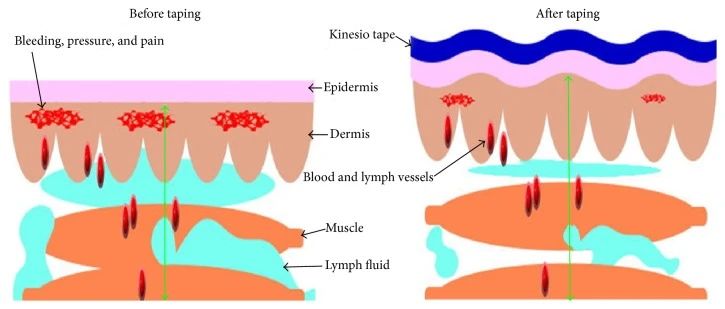

肌内效贴扎(KT)的主要目的是扩大皮肤和软组织下方的空间,从而增加活动空间、促进血液和淋巴液循环、提高组织愈合速度。

为验证这一假设,研究人员在兔子身上开展研究,发现贴布产生的褶皱不仅压缩皮肤,同时也抬升了皮下空间。由于(肢体)活动时贴布伸缩特性产生的动态压力变化,对(淋巴管)微瓣膜的开启功能具有积极作用。正是通过(贴布)在活动过程中对浅层和深层淋巴管周期性的加压与减压(作用),淋巴液的流动和循环得以改善。

扎贴前后对比

#3

肌贴&淋巴系统

美国赛乐-肌内效贴 Kinesiology Tape

淋巴系统是皮肤表面下方的单向系统,依赖负压泵作用引导液体从浅层流向深层,而肌肉的交替收缩与放松会促进这种负压效应。

若水肿导致淋巴系统周围的组织间压大幅升高,细胞间连接通道会关闭。通过肌肉收缩、放松及按摩、加压衣等治疗手段,可改变各节段的压力,使淋巴液和组织间液重新循环,从而减轻肿胀和疼痛。

此外,由于淋巴水肿的引流作用,病灶部位的循环会得到改善,进而加速组织愈合。Ristow等人研究了下颌骨骨折术后应用肌内效贴布的效果,发现术后前2天应用肌内效贴扎能显著降低肿胀发生率。

#4

肌贴&本体感觉和疼痛

美国赛乐-肌内效贴 Kinesiology Tape

许多研究报道了贴扎在本体感觉、安慰剂效应、预警信号或生物力学等方面的不同效果。例如,在髌股疼痛综合征的治疗中,运动结合肌内效贴扎组的腘绳肌灵活性显著优于对照组(P<0.05)。

另一方面,关于运动贴扎的研究显示,在非负重状态下,增加皮肤感觉反馈能改善踝关节位置感知(P<0.05)。

此外,部分研究表明肌内效贴扎可改善颈部和下躯干的活动范围(ROM)。例如,Osterhues研究了贴扎对急性挥鞭伤患者的影响,发现实验组疼痛立即显著减轻(P<0.001),且各方向活动范围显著增加。Osterhues基于“贴扎可刺激皮肤机械感受器”的理念,采用肌内效贴扎治疗髌骨骨性脱位患者,发现患者平衡和运动控制能力较之前改善;在负重状态下进行跪姿或腿部离心收缩时,视觉模拟评分(VAS)降低。

肌内效贴扎的疼痛控制作用可能与门控理论相关。触觉感觉神经元的传入纤维Aβ纤维,其直径和传导速度均大于疼痛相关的Aδ纤维和C纤维。通过轻触刺激皮肤传入感受器,可激活脊髓中的神经胶质细胞,进而在脊髓水平抑制疼痛向大脑皮层的传导。目前尚无研究证实肌内效贴扎通过该理论发挥作用,但可参考其他物理疗法缓解疼痛的相关文献。其他问题如主动肌与拮抗肌的平衡、肌腱和韧带保护、降低保护性痉挛的肌肉活动及运动感知等,仍需进一步研究。

#5

肌贴&临床的促进与抑制

美国赛乐-肌内效贴 Kinesiology Tape

在肌肉促进的研究中,据报道,包括快速刷拭、轻柔移动触摸和在筋膜上冰敷在内的Rood促进技术是一种有效的方法。另一方面,抑制模式与位于肌肉止点端肌腱连接处的高尔基腱器官(GTO) 相关。这些方法包括轻压关节、按压肌肉-肌腱连接处以及保持肌腱处于拉伸状态。GTO对肌肉张力的变化敏感,它连接肌纤维并传达肌梭的状态。当被激活时,GTO会抑制其所在肌肉并兴奋拮抗肌。

上述促进与抑制的刺激输入可以通过贴扎实现。通过改变本体感觉、从正确运动模式获得的生物反馈以及高强度的训练或康复,目标肌群及其协调性可以得到改善。然后在去除贴布后让患者进行类似的适宜运动。

#6

肌贴&肌筋膜疼痛

美国赛乐-肌内效贴 Kinesiology Tape

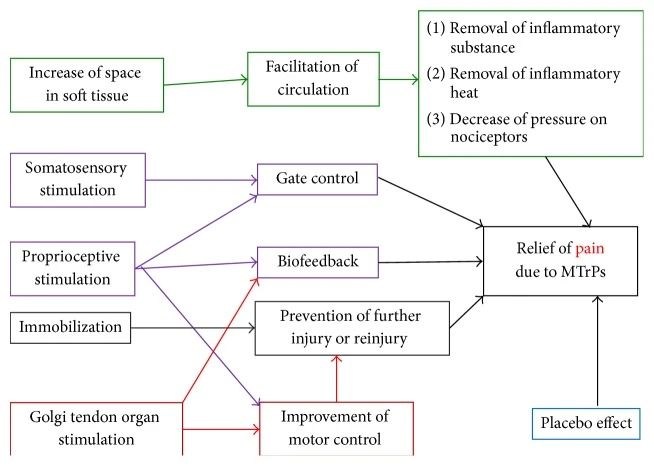

上述概念与Kase博士提出的关于贴扎的空间、运动和降温效应的假说相符。通过增加筋膜空间以改善微循环,可以清除炎症产生的热量。由于减轻了对伤害感受器的压力,疼痛感得以降低。

该理论与肌筋膜疼痛综合征(MPS)的治疗原理相似;因此,我们假设KT方法能够阻断能量危机的恶性循环。下图展示了KT缓解肌筋膜疼痛的可能作用机制。

Wang及其同事研究了KT方法缓解MPS的效果。他们在上斜方肌上采用“止点到起点贴扎技术”进行贴扎,发现治疗后疼痛立即出现统计学上的显著缓解。他们认为此效果源于对紧张带的拉伸以及对皮肤感受器的刺激。对照组患者则未报告改善。实验组的视觉模拟评分(VAS)改善在24小时后仍具有统计学显著性。

García-Muro等人报道了一位接受KT方法干预的、患有肌筋膜源性肩痛的患者。他们发现该患者在VAS评分、痛觉测量、功能测试和主动关节活动度(ROM)方面均有显著改善,并在随后的几天内症状缓解。因此,他们认为KT方法适用于治疗肌筋膜激痛点(MTrPs)。

#7

结 论

美国赛乐-肌内效贴 Kinesiology Tape

在临床实践中,肌内效贴扎(KT)被应用于运动损伤、术后并发症、各类疼痛及多种其他疾病。这种贴扎操作简单、经济且创伤小。对于无法定期康复的肌筋膜疼痛综合征(MPS)患者,部分研究者提出自我贴扎可作为一种新疗法。

References

参考文献

news room

06.27

04.25

02.28

03.14

05.09

03.07

03.07

03.07

03.07

02.21

01.16

02.14

01.22

01.22

01.22

01.10

08.26

07.07

08.26

08.26

07.16

02.21

07.26

08.08

08.08

08.23

07.02

08.02

07.12

07.12

07.12

07.05

05.10

04.19

04.19

04.12

04.08

04.02

03.22

03.22

02.22

03.15

02.23

03.22

03.08

02.22

02.04

02.01

01.05

01.12

01.05

01.05

12.29

12.08

12.08

12.08

11.30

11.30

11.17

10.31

10.31

10.19

10.17

10.12

10.08

09.27

09.01

09.01

09.01

08.18

08.18

08.18

08.11

07.21

07.21

07.21

07.13

07.07

06.30

06.20

06.16

06.09

06.09

05.25

05.19

05.26

05.19

05.12

04.26

04.28

04.26

04.14

04.06

03.31

03.31

03.24

03.17

03.10

03.03