发布时间:2025-06-27 浏览量:2963

#1

筋膜手法框架

筋膜手法的临床疗效

筋膜手法(Fascial Manipulation®, FM®) 是由意大利筋膜专家Luigi Stecco创立的一种手法治疗方法,其核心是基于筋膜整体所建立的评估方法。

筋膜手法的基础在于识别和治疗筋膜周围特定的点,这些点被称为 协调中心(Centre of Coordination, CC)。每一个协调中心(CC)都位于参与特定动作的肌肉矢量力汇聚的点上。

此外,还存在被称为 融合中心(Centres of Fusion, CFs)的点,它们位于肌间隔和韧带(retinacula)中,控制着不同平面之间沿中间方向的运动。

在筋膜手法中,还存在被称为 感知中心(centre of perception, CP) 的疼痛区域,每个肌筋膜单元(MFU)对应描述一个感知中心(CP)。

通过滑动皮下组织,可以防止周围肌肉内的生物力学紊乱。如果筋膜滑动不畅,甚至是发生致密粘连,就会影响张力结构,导致运动模式紊乱。

筋膜手法通过评估筋膜在运动的三个基本平面(矢状面、冠状面、水平面)内部和之间的活动性来工作——它将筋膜视为一个三维连续体。这种方法也考虑了来自肌肉骨骼和筋膜连接的区域性影响。

根据筋膜手法模型,身体被划分为若干个肌筋膜单元(Myofascial Units, MFUs)。每个肌筋膜单元由单关节和多关节肌纤维构成,并被深筋膜包裹。每个肌筋膜单元(MFU)包含启动身体部位运动级联反应的运动单元、运动发生的关节、神经血管以及将这些元素整合在一起的筋膜。

筋膜手法术语注释 (部分)

MFU是身体的一组“运动单元”,这些运动激活单关节和双关节肌纤维,从而使身体沿着特定方向运动。它表达了三个运动平面(矢状、冠状、水平面)上的6个运动方向:

► 向前运动(AN),指身体在矢状面向前移动;

► 向后运动(RE),表示矢状面的向后运动。

► 向外运动(LA),指在冠状面上侧屈或外展躯体;

► 向内运动(ME),也是指在冠状面上运动;在四肢,相当于内收运动,在躯干则是一种感知功能而不是一个特定的运动。

► 外旋运动(ER),表示在水平面的向外旋转运动;

► 内旋运动(IR),表示在水平面的向内旋转运动。

筋膜手法将全身分为14个节段,分别是:

► CP,头,包括头以及三个子单元(CP1,眼;CP2,下颌骨;CP3,耳);

► CL,颈,包括颈部及C1~C7;

► TH,胸,包括肋骨和12节胸椎;

► LU,腰,包括腰椎,及脐与剑突之间的腹部;

► PV,骨盆,包括髂、骶骨、耻骨联合、部分坐骨;

► CX,包括髋关节,大腿上半部分、骶结节韧带和骶棘韧带;

► GE,膝,包括大腿下半部分,前侧至胫骨结节,后侧至小腿三头肌的近端 1/3;

► TA,踝,包括膝关节下方至踝关节;

► PE,足,包括跟骨、骨以及所有的跖骨和趾骨;

► SC,肩胛,包括肩胛骨和肩带肌肉;

► HU,骨,包括盂肱关节、三角肌、肱二头肌以及肱三头肌;

► CU,肘,包括上臂远端2/3,前臂近端1/3,肱二头肌、肱桡关节及肱三头肌;

► CA,腕,包括前臂远端2/3,近端腕骨;

► D I,指,包括手部、远端腕骨、掌骨和指骨。

#2

筋膜手法机制

筋膜手法的临床疗效

值得注意的是,根据筋膜手法理论,身体的症状部位不一定是疾病的根源。

多数情况下,筋膜手法并不适用于疼痛部位,反而更适用于筛查中出现的最大功能障碍的身体部位。所有的研究作者都证实了这一点,即“具备找到病变的深筋膜区域和疼痛机制的能力,比仅治疗主诉症状的部位普遍更有效。”

深筋膜由传递负荷的致密结缔组织层和允许胶原层滑动的疏松结缔组织层组成。如果肌筋膜在运动过程中不能正常滑动,它将在给定的肌筋膜单元中引起持续的张力,从而导致各种疼痛与功能受限,即便是在症状的远处。

在这个观点上,与中医密不可分。

筋膜手法的作用机制与透明质酸密(HA)不可分,透明质酸通过增加浓度和/或大小来决定筋膜和肌肉之间的滑动功能,并开始缠绕成复杂的阵列,导致筋膜滑动性能的降低。

筋膜手法治疗可以催化长链透明质酸的降解,其滑动摩擦会产生机械应力,将透明质酸分解成片段,催化与透明质酸酶相同的过程。这一完全可逆的过程大约需要几天(一般第3天效果最佳),将疼痛和僵硬的区域转变为更柔软、更少疼痛不适。

另外,随着基质流动性的增强,肌收缩时筋膜内纤维的生理张力能够促进新胶原蛋白和弹性纤维的正确沉积,按照施加力的方向排列。随后,结缔组织层之间的滑动恢复将使关节周围结构(如腱和关节囊)的张力稳态重建。

另一种解释可能是,在筋膜手法治疗后,这种压力刺激会引发结缔组织的适应性重组,自由神经末梢将不再以较低的阈值被激活,患者通常会在正常的压力感知下感到疼痛缓解。

#3

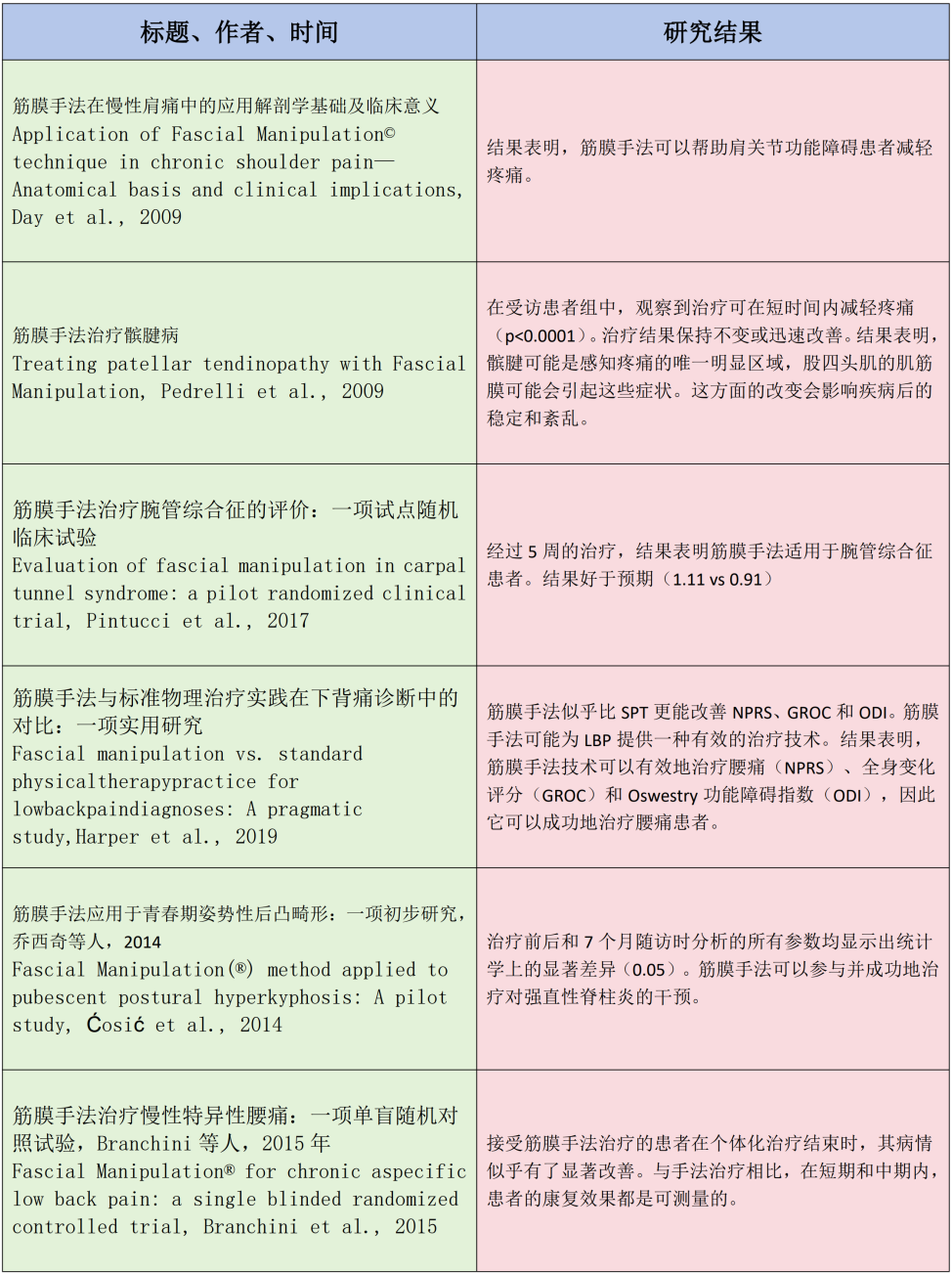

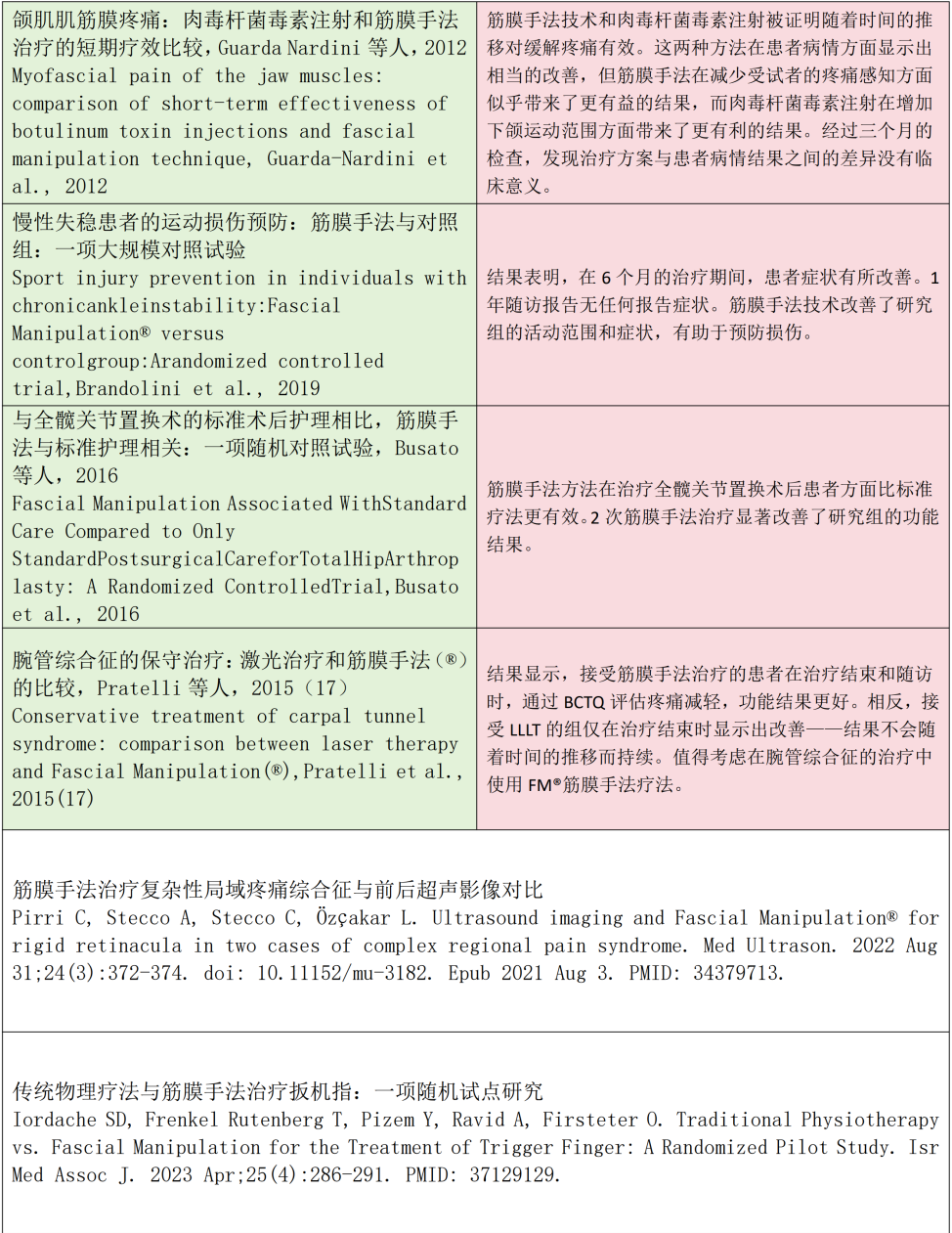

临床文献(部分)

筋膜手法的临床疗效

References

参考文献

news room

06.27

06.27

05.30

06.27

04.25

02.28

03.14

05.09

03.07

03.07

03.07

03.07

02.21

01.16

02.14

01.22

01.22

01.22

01.10

08.26

07.07

08.26

08.26

07.16

02.21

07.26

08.08

08.08

08.23

07.02

08.02

07.12

07.12

07.12

07.05

05.10

04.19

04.19

04.12

04.08

04.02

03.22

03.22

02.22

03.15

02.23

03.22

03.08

02.22

02.04

02.01

01.05

01.12

01.05

01.05

12.29

12.08

12.08

12.08

11.30

11.30

11.17

10.31

10.31

10.19

10.17

10.12

10.08

09.27

09.01

09.01

09.01

08.18

08.18

08.18

08.11

07.21

07.21

07.21

07.13

07.07

06.30

06.20

06.16

06.09

06.09

05.25

05.19

05.26

05.19

05.12

04.26

04.28

04.26

04.14

04.06

03.31

03.31

03.24