发布时间:2024-05-24 浏览量:2767

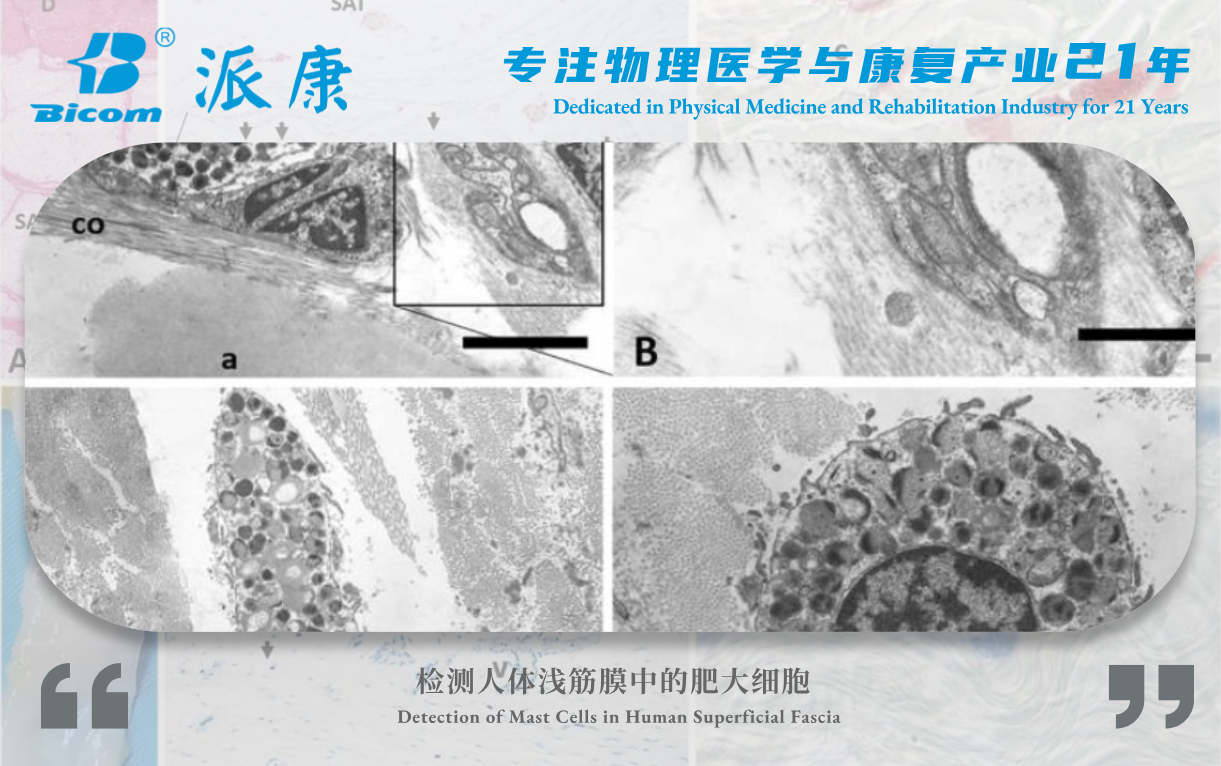

浅筋膜是皮下组织中间的致密胶原结缔组织层,将浅脂肪组织(SAT)与深脂肪组织(DAT)分开。

近年来,浅筋膜在多种调节和调控功能中的参与得到了证实,这得益于其丰富的血管网络和庞大的神经结构网络,为这层纤维组织提供供给。

Scarpa筋膜的血管网络分支良好,空间分布均匀,包括动脉、静脉、毛细血管及淋巴血管,其中免疫反应性淋巴结构的百分比(IR%)为31.2 ± 14.1%。

此外,该组织中充满了围绕血管和脂肪细胞的神经纤维束,甚至渗透到结缔组织内部,自主神经支配的比例接近34%,强调了浅筋膜在体温调节、外部感知和疼痛调控中的重要作用。

此外,在皮下组织的不同功能中,必须考虑其与炎症性瞬时细胞共同参与早期炎症阶段、组织愈合和再生过程的作用。

组织修复和更新是一种复杂的生物反应,涉及免疫细胞,这些细胞与结缔组织细胞及多种体液因子共同完成止血、炎症和增殖的连续阶段,以恢复受损组织并促进组织愈合。

在这些过程中,肥大细胞作为炎症和免疫调节的介质发挥着重要作用。根据其成熟的微环境,它们在功能和表型上是异质的;其激活可以诱导从颗粒中释放预先形成的介质,并合成新的介质、细胞因子和趋化因子。

因此,本研究的目的是分析腹壁浅筋膜中肥大细胞的存在;早期证据仅描述成纤维细胞作为表层筋膜的细胞群体,但所有最新发现使我们相信这一纤维层比以前想象的更为复杂。迄今为止,没有明确证据表明该结构中存在肥大细胞;本研究旨在首次展示它们在人体表层筋膜各层中的存在、定位和密度。

解剖结果

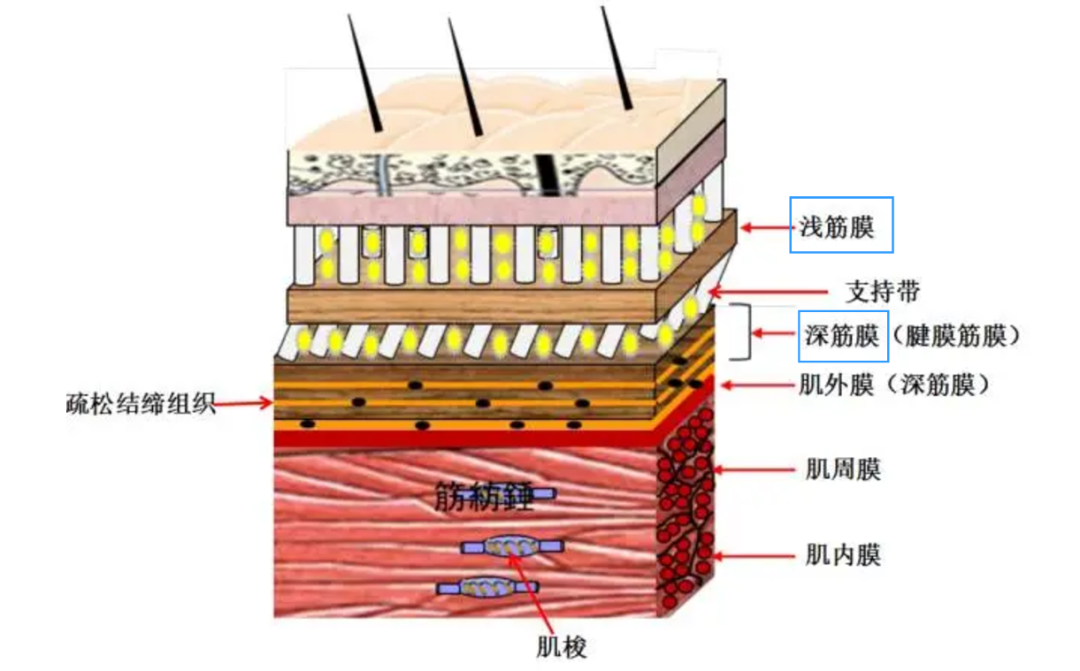

图1.腹部的表浅筋膜(SF)层,使用Safranin-O(B,C)和Toluidine Blue(E,F)染色。(A)为甲醛固定的腹部样本的所有层次的苏木精和伊红染色,从皮肤(D:真皮)到表浅筋膜(SF)。(B,C)为Safranin-O染色,箭头指示肥大细胞。图中所示的SF是从超表浅脂肪组织(SAT)和深层脂肪组织(DAT)中分离出来的(D)。(E,F)为表浅筋膜平面切片的Toluidine Blue染色,箭头指示肥大细胞。D:真皮;RC:表浅皮肤拉直束;SAT:超表浅脂肪组织;SF:表浅筋膜;DAT:深层脂肪组织;c:胶原纤维;v:血管。(C,F)使用油浸100倍物镜获得。比例尺:(A)1.5毫米;(B-E)100微米;(C-F)10微米。

图2.肥大细胞在表浅筋膜层的定位——Toluidine Blue染色。肥大细胞明显分布在供应表浅筋膜的血管附近(A-C),在胶原纤维之间(D-F),以及靠近S100阳性神经元结构的位置(G-I)。在图C中,血管的平滑肌细胞对α-sma抗体呈阳性;在图F中,胶原蛋白I的免疫反应呈阳性。在一些血管的腔内,可以看到一些红细胞(B,C)。箭头指示肥大细胞;v:血管。(B,C,E,F)和插图使用油浸100倍物镜获得。比例尺:(A)50微米;(D,G)25微米;(B,C,E,F,H,I)10微米;插图:5微米。

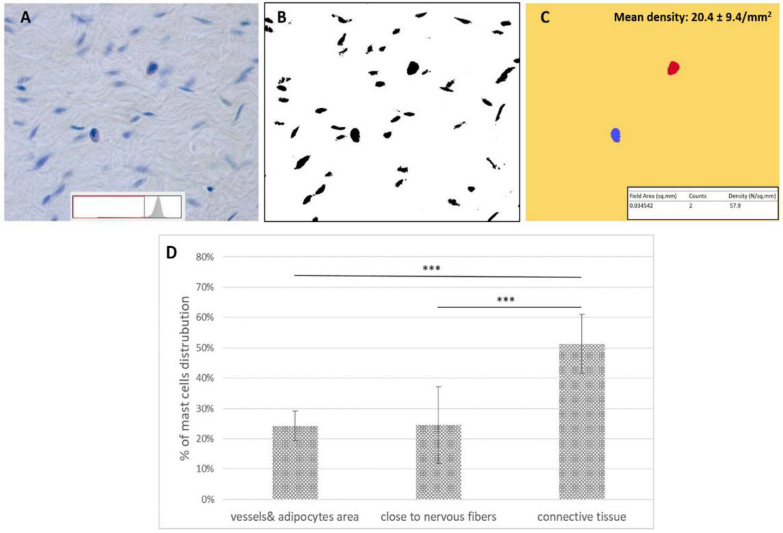

图3.(A–C)图像分析过程的示意图。(A)使用Toluidine Blue染色的组织切片的显微镜图像(主要放大倍数 ×40)。底部显示灰度直方图,以及用于区分细胞的阈值。(B)染色细胞轮廓的二值图像(C)。通过选择在二值图像(B)中尺寸大于800像素且圆形形状因子大于0.80的图像,可以提取肥大细胞轮廓[13]。估计的密度显示在插图中,所有分析图像的平均密度在右上角注明。(D)在样本中表浅筋膜(SF)内的结缔组织区域、靠近神经纤维或在脂肪细胞区域/靠近血管的肥大细胞分布相对百分比(%均值 ± %标准偏差)。单向ANOVA测试显示,结缔组织区域与另外两个区域(靠近神经纤维以及血管和脂肪细胞间)之间的肥大细胞分布存在非常显著差异(*** p值 < 0.001),而后两者显示相似的密度(没有统计学显著差异,p值 > 0.05)。

图4. 靠近血管的肥大细胞(A,C)和表浅筋膜(SF)中的结缔组织(B,D)。图(A,B)使用Safranin-O染色;图(C,D)使用Toluidine Blue染色。图像使用油浸100倍物镜获得。标记 * 表示肥大细胞;c 表示胶原;v 表示血管。血管的腔内清晰可见一些红细胞。比例尺:10 μm。

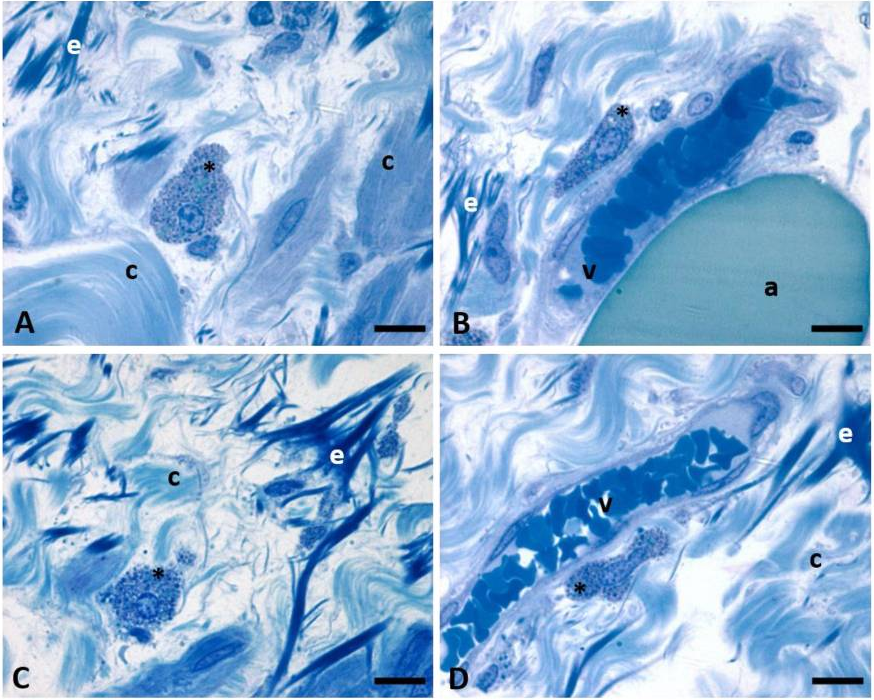

图5. 用1% 甲苯胺蓝染色的 SF 半薄切片。肥大细胞 (*) 在结缔组织 (A,C) 和靠近血管 (B,D) 的地方很明显。在肥大细胞(*)的细胞质中,颗粒是显而易见的。在胶原纤维(c)之间可以看到一些弹性纤维(e),血管(v)在管腔中有红细胞和脂肪细胞(a)。图像是使用油浸式100×物镜获得的。比例尺:10 μm。

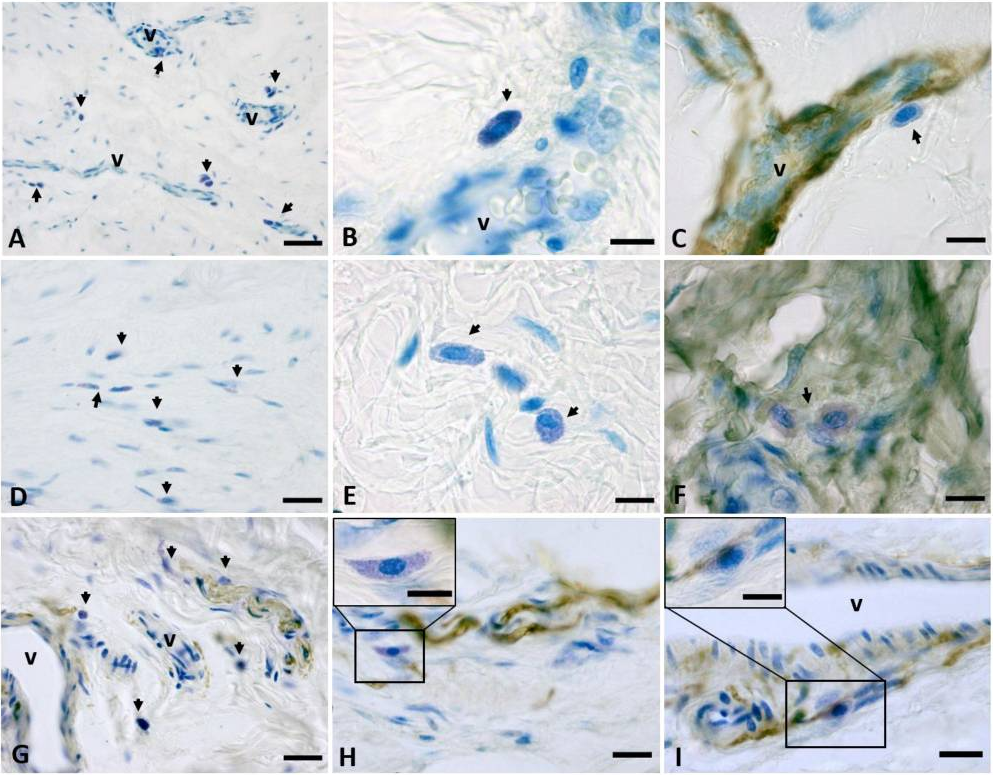

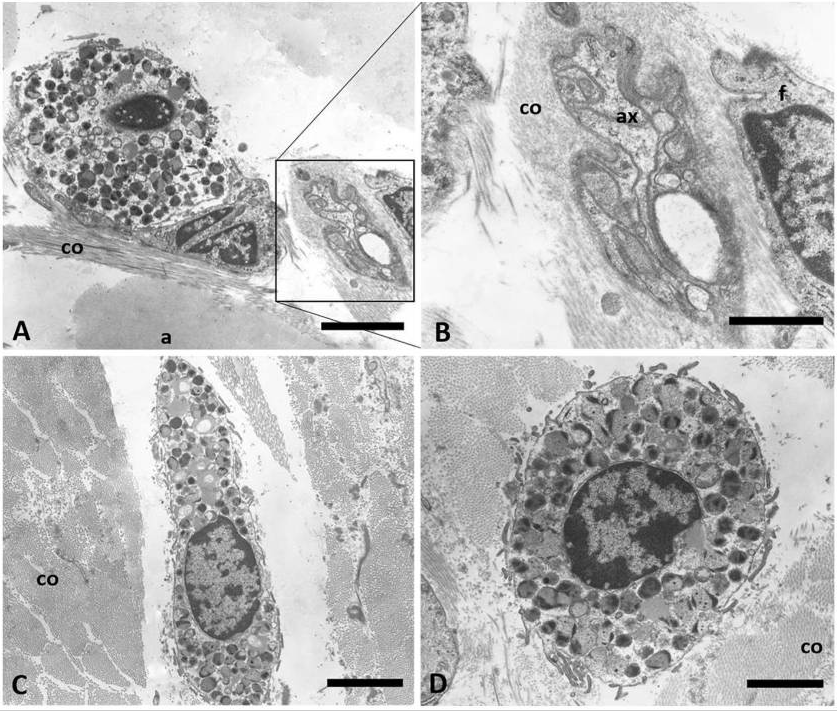

图6. 肥大细胞的TEM图像。(A,C,D)详细显示了肥大细胞,具有大的细胞核和明显的细胞质颗粒。肥大细胞位于胶原纤维 (co) 纵向 (A) 或横向 (C,D) 排列,并靠近神经(面板 (A) 和面板 (B) 的插入处——ax:神经的无髓鞘轴突)。A:脂肪细胞;F:成纤维细胞。比例尺:(A,C)4μm;(B-D) 2 微米。

讨论与总结

人类筋膜中首次发现肥大细胞是在下肢的深筋膜中 ,以及在人体筋膜外层中,使用透射电子显微镜进行观察。

此外,最近的研究强调了肥大细胞在大鼠的浅筋膜中的存在,这些细胞与筋膜脂肪母细胞和成熟脂肪细胞密切相关:来自肥大细胞的众多含肝素的颗粒分布在筋膜前脂肪细胞周围,指示肥大细胞可能作为内源性生理因子来启动筋膜脂肪生成。

然而,这项研究构成了首个关于人类浅筋膜中活性肥大细胞存在的组织学调查,它们普遍分布,尤其是在组织的胶原纤维之间(约51%)。

肥大细胞是源自髓系的免疫细胞,分布在全身的结缔组织中,通常集中在血管附近,在某些组织的腺体中,部分细胞在组织中随机分散。它们含有大量的分泌性细胞质颗粒,在适当激活时,经历去颗粒化过程,快速释放颗粒内容物到周围环境中。

肥大细胞的作用与它们释放的颗粒成分的生物学作用密切相关。颗粒中含有的某些物质可能包括组胺(具有扩血管作用)、肝素(具有抗凝作用)、血清素、多巴胺和溶酶体酶,还可能有蛋白酶、蛋白聚糖、细胞因子和生长因子(如TNF、VEGF、TGFβ、神经生长因子、IL-6)。

SF中存在活性肥大细胞,分布在整个组织中,但最重要的是,在致密结缔组织本身中,神经纤维和血管/脂肪细胞区域存在非常显著的统计学差异(p<0.001),这有助于假设SF参与调节和愈合过程。事实上,如果肥大细胞的作用最初被认为只与过敏现象和对IgE介导的抗原的病理反应有关,那么现在可以清楚地证明肥大细胞在组织愈合过程中起着重要作用。

Kennelly和合著者已经证明了肥大细胞在皮肤伤口愈合的早期炎症阶段的重要作用,解释了它们在影响皮肤组织增殖和重塑中的作用,以及它们在人类和动物模型中作为手术干预后肠道愈合调节剂的作用。

在心脏上皮中也发现了一些肥大细胞,它们不仅刺激肾上腺髓质素作为强效血管舒张降压肽的合成和储存,还刺激粘附分子的表达,从而增强缺血性心脏组织中的中性粒细胞迁移,有利于组织再生。

一些作者证明,肥大细胞根据伤口愈合的不同阶段具有不同的作用,调节颗粒的含量和分泌。在最初的组织损伤后,它们释放蛋白酶来分解细胞外基质;然后,它们可以通过分泌前列腺素和类胰蛋白酶来调节组织再生,因此,在4-7天后,它们可以产生VEGF、组胺和其他因子,刺激血管生成和伤口收缩。

因此,肥大细胞介质的过剩或不足可能导致瘢痕疙瘩和增生性瘢痕,或导致伤口延迟闭合和急性炎症向慢性炎症的转变。

必须考虑到,区域之间的差异可能是由于特定区域的肥大细胞作用造成的:例如,一些作者在人类回盲部区域的肌肉涂层中发现了肥大细胞的丰富性,特别是在内环肌层(密度等于72.83/mm2),这可能对调节其运动很重要。

大多数已发表的数据支持肥大细胞在皮肤和结缔组织中的促纤维化作用,但最近的研究表明,肥大细胞通过分泌以旁分泌方式起作用的介质或通过缝隙连接与成纤维细胞直接交流,对成纤维细胞的活性起着调节作用。我们发现肥大细胞与筋膜成纤维细胞直接接触,这为SF参与调节和调节功能提供了可能性,从而支持了这一证据。

最近证明了SF在伤口愈合和皮肤修复中的积极作用。Correa-Gallegos和合著者表明,皮肤疤痕起源于SF:特别是筋膜成纤维细胞在受伤后上升到皮肤表面,并将细胞和基质成分(包括血管、巨噬细胞和外周神经)预组装在一起,形成愈合伤口所需的临时基质。这些新发现证明了SF动员其组织组合的能力,为糖尿病和纤维疾病的伤口修复开辟了新的前景。其他研究已经证明,SF的机械性能在糖尿病患者中会发生有害的改变:SF会变得更厚、更僵硬,力分布会发生变化,微循环也会随之改变,并通过脊髓和皮肤的局部反射引发激活。

同样,对浅筋膜的研究越多,就越发现它具有多种功能。第一个有证据表明的作用是保证皮肤和肌肉/深筋膜之间的自主性。但SF也致力于为神经和血管创造一种弹性容器。此外,它显示出丰富的血管化和淋巴丛,对重建手术和由淋巴转运改变(如淋巴水肿)或循环问题引起的临床表现的疼痛管理具有重要意义。

最后,由于为组织提供了丰富的薄神经支配,SF具有明确的感觉作用,约34%的自主神经纤维,这可能受到压力条件或温度突然变化的影响。

所有这些证据都突显了SF的复杂而迷人的作用,在临床实践中应该考虑SF,以便更好地理解一些筋膜功能障碍,并进行更有针对性的临床实践。

文献来源:Fede C, Petrelli L, Pirri C, Tiengo C, De Caro R, Stecco C. Detection of Mast Cells in Human Superficial Fascia. Int J Mol Sci. 2023 Jul 18;24(14):11599. doi: 10.3390/ijms241411599. PMID: 37511360; PMCID: PMC10380524.

news room

06.27

04.25

02.28

03.14

05.09

03.07

03.07

03.07

03.07

02.21

01.16

02.14

01.22

01.22

01.22

01.10

08.26

07.07

08.26

08.26

07.16

02.21

07.26

08.08

08.08

08.23

07.02

08.02

07.12

07.12

07.12

07.05

05.10

04.19

04.19

04.12

04.08

04.02

03.22

03.22

02.22

03.15

02.23

03.22

03.08

02.22

02.04

02.01

01.05

01.12

01.05

01.05

12.29

12.08

12.08

12.08

11.30

11.30

11.17

10.31

10.31

10.19

10.17

10.12

10.08

09.27

09.01

09.01

09.01

08.18

08.18

08.18

08.11

07.21

07.21

07.21

07.13

07.07

06.30

06.20

06.16

06.09

06.09

05.25

05.19

05.26

05.19

05.12

04.26

04.28

04.26

04.14

04.06

03.31

03.31

03.24

03.17

03.10

03.03